データで考える文化を根づかせる──続く人材育成の仕組みとは

鈴与システムテクノロジー株式会社(以下SST)と株式会社Rejoui(以下Rejoui)は、SST社内のデジタル人材育成の一環として、共同で研修を設計・実施しました。本対談では、研修の発案者であるSSTの小杉さんと、伴走支援を行ったRejouiの見並が、プログラムの狙いや設計上の工夫を振り返ります。

この研修の目的は、データサイエンティストを生み出すことだけではなく、現場に根づく “考える力” を育むこと。「データで考えることが当たり前になる組織をつくりたい。」そんな思いから立ち上がりました。

研修を終えた今、どのような育成アプローチが有効だったのか、その工夫や今後の展望も交えながらお届けします。

会社紹介

鈴与システムテクノロジー株式会社 公式サイト

鈴与システムテクノロジー(SST)は、静岡県に本社を置くIT企業で、220年以上の歴史を持つ鈴与グループの情報事業を担っています。1990年の設立以来、物流・商流・食品・建設・航空など多様な分野で、システム開発やITインフラの構築・運用、DX推進を通じて事業活動を支え続けています。

近年はグループ外にも連携を広げ、静岡県内の中小企業や自治体とともに、地域の魅力や課題に向き合いながら、デジタル技術を活用したサービス支援や地域イベントへの協賛など、地域社会との接点を広げています。SSTは、デジタルの力で地域の可能性を引き出すパートナーとしての役割を目指しています。

株式会社Rejoui(リジョウイ)

AI・データサイエンスを軸に分析コンサルティング、システム開発、人材育成を展開する企業です。人や企業がデータを最大限に活用できるよう、多角的なアプローチで支援しています。組織にデータ活用の文化を根づかせ、事業の意思決定や日々の業務に変化を生み出すことで、お客様のビジネスの成長を力強く後押ししています。

鈴与システムテクノロジー株式会社 公式サイト

鈴与システムテクノロジー(SST)は、静岡県に本社を置くIT企業で、220年以上の歴史を持つ鈴与グループの情報事業を担っています。1990年の設立以来、物流・商流・食品・建設・航空など多様な分野で、システム開発やITインフラの構築・運用、DX推進を通じて事業活動を支え続けています。

近年はグループ外にも連携を広げ、静岡県内の中小企業や自治体とともに、地域の魅力や課題に向き合いながら、デジタル技術を活用したサービス支援や地域イベントへの協賛など、地域社会との接点を広げています。SSTは、デジタルの力で地域の可能性を引き出すパートナーとしての役割を目指しています。

株式会社Rejoui(リジョウイ)

AI・データサイエンスを軸に分析コンサルティング、システム開発、人材育成を展開する企業です。人や企業がデータを最大限に活用できるよう、多角的なアプローチで支援しています。組織にデータ活用の文化を根づかせ、事業の意思決定や日々の業務に変化を生み出すことで、お客様のビジネスの成長を力強く後押ししています。

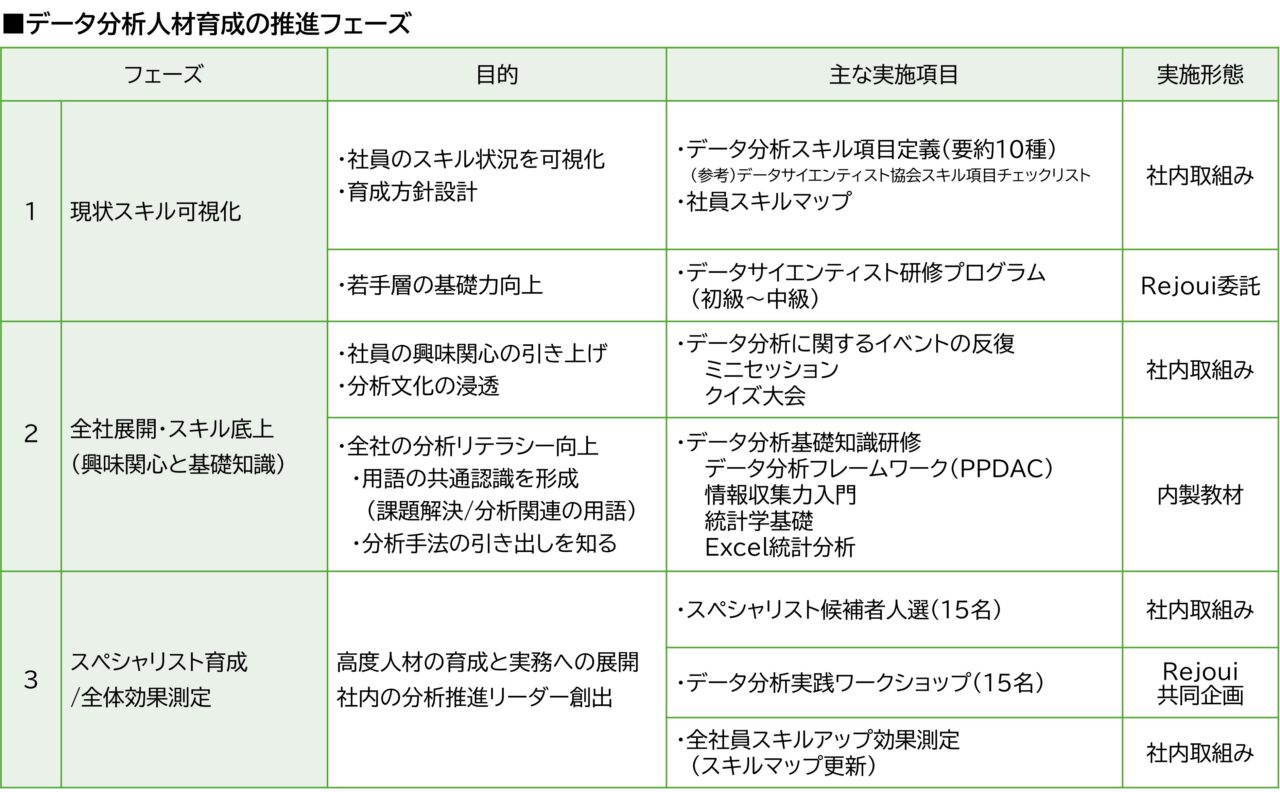

広く全社的に育成し、専門人材を見極める

小杉さんは、データで考えることが当たり前になる組織をつくるために、目的ごとに大きく3つのフェーズに分け、データ分析人材の育成に取り組んだといいます。研修構成を考える段階では、データサイエンティスト協会 のスキルチェックリストを参考にされたそうです。フェーズごとの主な目的は次のとおりです。

- フェーズ1

-

現状スキル可視化のための「スキルマップ策定と基礎研修の導入」

まずは社員のスキル状況を可視化し、今後の育成方針を描くための土台づくりからスタート。あわせて、若手層を対象とした基礎研修を実施し、データ活用への第一歩となるリテラシーの底上げを図る。 - フェーズ2

-

全社的なリテラシー向上のための「データ分析基礎研修」

ミニセッションやクイズ形式のイベントを通じて、社員の興味や関心を広く喚起しながら、全社的な社内研修も実施し、データ分析に関する基礎用語や考え方への共通理解を深める。 - フェーズ3

-

スペシャリスト育成のための「データ分析実践ワークショップ」

より実務に踏み込んだ演習を通じて、社内でデータ活用をリードできるスペシャリスト育成に取り組む。仮説立案から発表までを行うワークショップにより、現場で活かせる分析スキルを実践的に学ぶ。

── お二人は、一連の取り組みにあたってどのような役割を務められたのでしょうか。

小杉

私はSSTで、長年にわたりグループ各社のITシステムの構築・運用に携わってきました。

近年はDX推進やデータ活用の専門組織への人材配置やキャリア支援にも関わり、社内外のデータ人材育成やデータドリブンな組織文化づくりに注力してきました。今回の取り組みでは、企画責任者として各研修のカリキュラム設計や社内調整、Rejouiさんとの連携まで全体をリードしました。

見並

私は普段、企業がデータドリブンにビジネスを進めていけるよう、人材育成計画の立案や、研修プログラムの設計・実施など、実務に根ざしたコンサルティングに取り組んでいます。

今回ご一緒したSSTさんは、グループ全体が多様なビジネスドメインをお持ちでした。そのため、この研修がどんなスキルニーズに応えるものなのか、そして習得した知識をどう実務に活かしていくのか、対話を重ね、その汎用性や応用のしやすさを意識しながら設計を進めました。

── 企画にあたり、どのような点に課題を感じていましたか?

小杉

SSTでは、2021年度から「データドリブンによる全員経営」が重点項目として経営計画に盛り込まれました。グループ全体でDXやデータ活用の重要性が高まる中、「現場でデータを活かせる人材が不足している」という声がありました。

特に、課題の設定以前の段階で、キーマンやステークホルダーの感覚に頼るケースが多く、データに基づく客観的な分析が十分でないと感じる場面がありました。また、「データ分析は一部の専門職だけのもの」という空気や、社内全般的なデータ利活用における共通言語の不足にも課題を感じていました。

── 一連の研修は、どのような狙いで設計されたのでしょうか?

小杉

鈴与グループは、物流・建設・食品・航空など、さまざまな事業セグメントを展開しており、各現場で培われた業務知識や現場理解の深さは、私たちの大きな強みです。そこにデータサイエンスの知識を掛け合わせることが出来れば、より一層地域の課題解決に役立てられるのではないかと考えたのが始まりです。

まずはフェーズ1として、若手社員を中心に、データドリブンな思考を身につけるための基礎スキルの向上に取り組みました。

続くフェーズ2では、社内研修を通じてPPDACや統計分析といった分析の型や手法を学び、全社的なデータリテラシーの底上げを図りました。

そしてフェーズ3では、実務課題への対応力を備えたスペシャリスト人材の育成をめざし、より実践的な研修へとステップアップしていきました。

見並

まずは、日々の業務の中で自然とデータドリブンな思考ができる人を増やしていくことを目指されたんですね。数字をもとに考える習慣が身につくことは、後々の成長に大きく影響する大切な基盤になりますね。

── Rejoui をパートナーに選んだ理由を教えてください。

小杉

Rejouiさんは、実務に即したPBL(課題解決型学習)や、受講者の思考を引き出す対話型進行に定評がありました。単なる知識の習得にとどまらず、現場で実践できる力を育てる伴走者として最適だと考え、連携を決めました。現場に寄り添いながら、思考の型を根付かせるための設計力や柔軟性に大きな期待を持ちました。

見並

小杉さんは、当社との研修企画以外でも、ご自身で企画された社内研修を実施されてましたね。

小杉

はい。独学で情報収集して、データ分析に関する基礎研修やミニセッション、クイズ大会など興味関心を引く機会を設けていました。進めていくにつれて、研修内容に説得力を持たせ、より専門性の高い学びを社員へ提供するためには専門家の伴走支援が不可欠と考え、Rejouiさんに相談しました。

研修実施をゴールにしない、文化としてのデータ活用

── 設計にあたり、特に意識されたことはありますか?

小杉

研修を単発で終わらせず、現場に根づかせる仕組みをつくる点を重視しました。参加するメンバーの経験やスキルの違いを踏まえ、特に「問題」と「課題」の違いといった、ビジネススキルとして必要な言葉の定義や、分析の思考プロセスを共通認識にする共通の理解を持てるよう研修設計やコミュニケーションに工夫を重ねました。

見並

冒頭の図にあるとおり、はじめから小杉さんが構想をしっかりとお持ちだったので、打ち合わせは非常にスムーズでした。SSTの「データ分析人材育成の推進フェーズ」に対して、必要な研修の定義と詳細を決めるところからディスカッションしましたよね。

小杉

そうですね。各項目についてどの程度の深掘りが必要か、どのステップで学んでいくのが現実的かといった点も含めて整理され、私自身にも良い機会となりました。

── ほかにも工夫した点があれば教えてください。

小杉

言葉の表現には特別にこだわりました。教材づくりの際に一つひとつの言葉の定義を丁寧に揃えてもらったことで、社内での理解度が格段に上がったと思います。

見並

どんな教材にも、企業ごとに最も伝わりやすい形がありますが、SSTさんのように一つひとつの言葉に真摯に向き合い、社員全体の共通認識を育てていく企業はそう多くありません。その姿勢こそが、研修の成果を大きく支えていたと感じます。

相談を重ねる度にプログラムが進化していく様子から、「教材は生もの」だとあらためて実感しました。

「丁寧に、短期間で人を育てる」というSSTさんの一貫した姿勢は今でも印象に残っています。

スペシャリスト育成のためのPBL型研修へと発展

── フェーズ3では、SSTの事業内容に合わせたデータ分析実践ワークショップを行いました。どのような内容だったのでしょうか?

見並

ビジネス着想研修と、PBL形式(課題解決型学習)の実践ワークショップを通じて、現場で活かせる分析思考と実践力を育てるものでした。プログラムは約6ヶ月間、計8回の構成です。

小杉

アイデア発想の視野と視座を高めるために、ワークショップに先立ってビジネス着想研修をお願いしました。

見並

ここでは、架空の題材として「RPGスマホゲームのユーザー定着率を上げるためには?」をテーマに設定しました。サンプルデータを活用して仮説検証の流れを体験してもらい、データやテクノロジーに基づいた発想力と、新規事業創出に必要な思考プロセスを習得しました。

小杉

当グループ内には互いに全く異なる事業に従事するメンバーがいますので、受け手のモチベーションに差が出ないよう配慮をお願いしました。データに不慣れな社員でも、自然に分析の楽しさを感じられるようにブラッシュアップを重ね、面白味のあるテーマにしてもらいました。

見並

その後のワークショップでは、受講者自身が設定した実務課題のテーマをもとに分析・施策立案を進めていきました。

さらに、参加者同士の学びを深めるために要所で実施した交流会も効果的だったと思います。

小杉

それぞれが取り組む課題や分析プロセスについて他の人のアプローチを聞くことで、多角的な視点や施策のヒントを得る機会にもなりましたね。

見並

回を重ねるごとにアウトプットの質も高まり、最終回では、役員や幹部の方々を招いた発表会で、プロジェクトの成果をプレゼンテーションしてもらいました。実効性のある施策提案として、しっかり形にできたのが良かったですね。

── ワークショップの参加者はどのように選抜されたのですか?

小杉

フェーズ2までに実施した関連研修への参加実績や適性をもとに、部門を横断して15名を選抜しました。現時点での組織上の役割にはこだわらず、システム開発・インフラ・カスタマーサポート・営業など、多様な部署から志のある社員をキャリア形成の一環として選出しました。

私自身のねらいとしては、将来的にデータサイエンス領域で活躍できそうな人材、あるいはその可能性を感じる人にチャレンジの機会を届けたいという思いがありました。

── 見並さん、今回のように、「将来的に伸びそうな方」に研修の機会を届けるというアプローチは、他の企業さんでもよく見られるものなのでしょうか?

見並

そうですね、研修の目的として多くの企業から同様の相談を受けます。組織の中で、「どのような人がデータサイエンスに向いていそうか見極めたい」といった理由で、選抜制の研修を導入される企業さんも多くなっています。

一方で、研修が単発で終わってしまい、その後の業務やキャリアとつながらずに終わってしまうケースも少なくありません。特に今回のように、研修全体にストーリー性を持たせて段階的にスキルとマインドの両面を育てていく仕組みは、なかなか難易度が高いんですよね。

とはいえ多くの企業が、将来的にデータ活用領域で活躍できる人材を社内で育てていきたい、という長期的な視点を持っています。その第一歩として、こうした研修を位置づけたいとご相談をいただく機会も確実に増えてきました。

── 受講者の反応はいかがでしたか?

見並

講師が受講者一人ひとりと向き合う “対話重視型” の設計は、現場の熱量を引き出すうえで大きな要素になりました。議論の中では「課題」と「問題点」の違いに戸惑う受講者も多くいましたが、そのたびに講師と参加者が言葉を交わし、理解をすり合わせるプロセス自体が学びとなっていきました。

小杉

受講者からも「普段の業務を見直すきっかけになった」「他のメンバーの考え方に触れて刺激になった」といった声があり、学びの幅が広がったと感じています。

社内変化とキャリアの兆し、実践型支援の成果

── 一連の研修を終えて、何か変化はありましたか?

小杉

現在は社内で統計基礎スキルなどの評価指標を設け、全体的なスキル向上が確認できました。

実際にキャリアを転換した社員も生まれました。もちろん、いきなりデータサイエンスや統計学に特化した専門者ということではなく、データ活用全般を担当しています。

また、受講者の中から賛同者が生まれ、社内での波及効果も見え始めています。

研修をきっかけに、部門を超えてデータを共有する取り組みや、身近な業務を題材にした小規模勉強会が立ち上がるなど、変化が少しずつ社内に広がっています。

見並

うれしい変化ですね!研修中も、みなさんが「自分の仕事をどう良くできるか」を前向きに考えている姿が印象的でした。研修をきっかけに実際にジョブチェンジが行われたという話は大変珍しいです。

社内研修で機会を作り、それをきっかけにキャリアの道筋を辿っている人がいるというのはすごいことです。いずれそのメンバーがロールモデルになる可能性も大いにありますし、今後がますます楽しみですね。

── 実際にRejouiの支援を受けてみて、いかがでしたでしょうか。

小杉

Rejouiさんには、フェーズ1ではデータサイエンティスト研修プログラム、フェーズ3ではデータ分析実践ワークショップをサポートしていただきました。いずれも研修を通じて受講者の主体性や現場視点を引き出してくれました。

カリキュラムのカスタマイズや、社内実態に合わせた教材設計、グループワークの進行など、想定以上に柔軟かつ丁寧な伴走支援をしていただきました。これからもぜひ一緒に取り組みを広げていきたいです。

続く人材育成、その原動力

── “続く人材育成” には、どんな仕組みが必要だと思いますか?

小杉

現場での実践とフィードバックを繰り返せる仕組みが必要だと考えています。

当社と同じような課題を持つ企業には、「まずは小さく始めて、現場での成功体験を積み重ねること」をアドバイスしたいです。データで考える文化は一朝一夕では根づきませんが、着実な一歩が必ず組織を変えていくと信じています。データ活用が目先の課題という所も多いですが、その先に、データに基づく意思決定があると知っておくことが大切です。

見並

受ける側を見ていると、どうしても単発で終わってしまう人が多い印象です。必要なのは、学んだ先の見通しをつけること。成長過程が見えないとモチベーションは続きづらくなります。どこまで成長を重ねたら自分はどのレベルになれたのか、立ち位置を確認できる仕組みを用意して、積み重ねられるようになると良いかもしれません。

── なかなか骨の折れる働きかけですが、続ける理由、原動力はなんでしょうか。

小杉

私がデータ人材の育成に力を入れる理由は、単にスキルを持った人を増やすことではなく、「データで考えることが当たり前になる組織文化」をつくるためです。私自身、現場での経験から “属人的な判断” や “勘” に頼る意思決定の限界を感じてきました。「文化にする」ためには、継続的な学びと実践の場が不可欠であり、今後もこの取り組みを続けていきたいと強く思っています。

── 今回の研修で得たものは、グループ各社や地域企業と連携していくお考えですか?

小杉

今後は、グループ各社や地域企業とも連携し、データ活用の輪を広げていきたいです。近年はこぞって生成AIが注目されていますが、データサイエンスと対立するものではなく、補完し合う関係だと考えています。AIが答えを出し、人が判断する。そのためにも「データで考える文化」を絶やさず、次の世代に繋げたいです。まずは自社が範を示すことで、グループ各社や地域企業にも学びと実践の循環を生み出したいと考えています。

見並

生成AIの出力を評価できる人材を育てるには、根本にデータリテラシーと論理的思考が欠かせません。SSTさんが取り組まれたような、地に足のついた人材育成を続ける企業が増えることで、日本全体のデータ活用力も高まると期待しています。

今回、SSTさんのように “文化づくりから人を育てる” 企業とご一緒できたことは当社にとって大きな喜びです。これからもパートナーとして共に歩み、日本全体のデータ活用文化を盛り上げていけたらうれしいです。