「やってみよう」が社会を変える。昭和女子×Rejouiが挑むDXハイスクールの実践

データサイエンスを高校教育にどう取り入れるか。「まずはやってみよう」の一歩から始まった、女子高校と企業による“データ×教育”の実践。昭和女子大学附属高等学校(以下、昭和女子)では、データ活用や情報リテラシーを軸とした授業がすでに始まっています。そして、Rejoui (以下、当社)では、昭和女子との取り組みを足掛かりに、文部科学省が推奨する「高等学校DX加速化推進事業(通称:DXハイスクール)*1」に対応した基礎教材を開発しています。

今回は、昭和女子の真下校長と、当社代表の菅に、情報・数学を重視した新たな教育の可能性についてお話を伺います。

昭和女子は、DXハイスクールの採択校として、2025年4月からデータサイエンス授業の新カリキュラムを開発・導入しています。課題発見・データ収集・分析・活用のプロセスを通じて、GoogleスプレッドシートやBIツール、生成AI(ChatGPTなど)といったデジタルツールの活用方法まで、網羅的に学べる設計です。教材・指導書は、昭和女子との対話を重ねながら当社が制作。現場の声を取り入れ、教員が自信を持って授業に臨める体制づくりを支援しています。私たちが目指すのは、生徒の “主体性” と ”挑戦する力” を育むデータサイエンス教育。その実践背景をご紹介します。

写真左:株式会社Rejoui 代表取締役 菅 由紀子

DXハイスクール支援事業について

菅:

当社のDXハイスクールの支援事業は、私達が長年取り組んできた高校でのデータサイエンス教育やデジタル教育の推進・支援の知見をベースに、学校現場からの高いニーズを受けて2024年から本格化しました。従来の、理数系に特化したスーパーサイエンスハイスクール(SSH)向けのカリキュラムとは異なり、DXハイスクールはより多くの学校が参加しやすい点が特徴で、民間のデジタル系企業の支援を希望する声も年々増加しています。なかでも予算計画や授業運営に不安を抱える学校は多く、当社ではカリキュラム設計や教材制作、授業支援、教員サポートなど、実施に必要な支援メニューを整えています。

昭和女子さんとのこれまでの取り組みに示唆を得ながら、学校現場で実践的に役立つデータサイエンス・DX教育を届けられるよう工夫しています。真下先生とのコミュニケーションを通して貴学で実際に取り組んできた授業内容を大いに活かし、データサイエンスやデジタルのことを授業にしっかり取り入れられる内容となっています。

真下校長:

実際に私たちの学校でもDXハイスクール事業の推進に支援をいただいておりますが、授業運営に関する具体的なアドバイスが非常に助かっています。特に、教員たちがデータサイエンスの授業をスムーズに進めるためのサポートが心強いですね。

DXハイスクール授業を取り入れた背景

菅:

貴学はもとよりデータサイエンス、理数系教育の取り組みには大変熱心でおられましたが、DXハイスクールの事業をはじめ、このような取り組みにはどのような背景があるのかお聞かせいただけませんか。

真下校長:

DXハイスクールの支援事業を導入するに至った背景には、「女性のロールモデル」というキーワードがあります。2020年、新型コロナウイルスの影響で移動が制限される中、総務省統計局主催の教員向けデータサイエンス研修にオンラインで参加しました。その際、講師を務められていたのが菅さんでした。女性としてこの領域で活躍されている菅さんの姿を見て、学校教育の中でもこうしたロールモデルを生徒たちに見せたいと強く感じました。

そんな時に、一般財団法人 三菱みらい育成財団の助成を受け、女子生徒に向けたデータサイエンスの授業に取り組み始めました。データサイエンス関連の様々な教育における取り組みをRejouiさんとご一緒する中で、DXハイスクールの具体的な構想が生まれ、今回の依頼につながっています。

また、もう一つの理由として、生徒たちに「自分にもできる」と思える環境を提供したいという想いがありました。誰にも遠慮することなく、物事を進めていく力を付けていけば、性別に関わらず自分が活躍できる場所があるんだよということを、菅さんやRejouiさんを通じて伝えられていると思っています。

実際の授業を見ていても、菅さんやTA(ティーチング・アシスタント)の方々と生徒が自然に打ち解け、遠慮せずに学べる雰囲気が生まれています。その様子を見るたびに、生徒を心強く感じています。

菅:

昭和女子の生徒さんたちはとても積極的で、私たちも授業がとても楽しいです。データサイエンスという分野は専門的なイメージが強く、学校現場ではハードルが高いと感じ取られてしまうこともありますが、「この先生には何でも聞いていい」と思ってもらえる距離感を心がけています。

DXハイスクールを成功させるには?

菅:

DXハイスクールには多くの高校がエントリーしていますが、採択された後、いざ実際に運営しようとなると困ってしまう学校も少なくありません。貴学では、どのような方針で予算を計画されているのでしょうか?

真下校長:

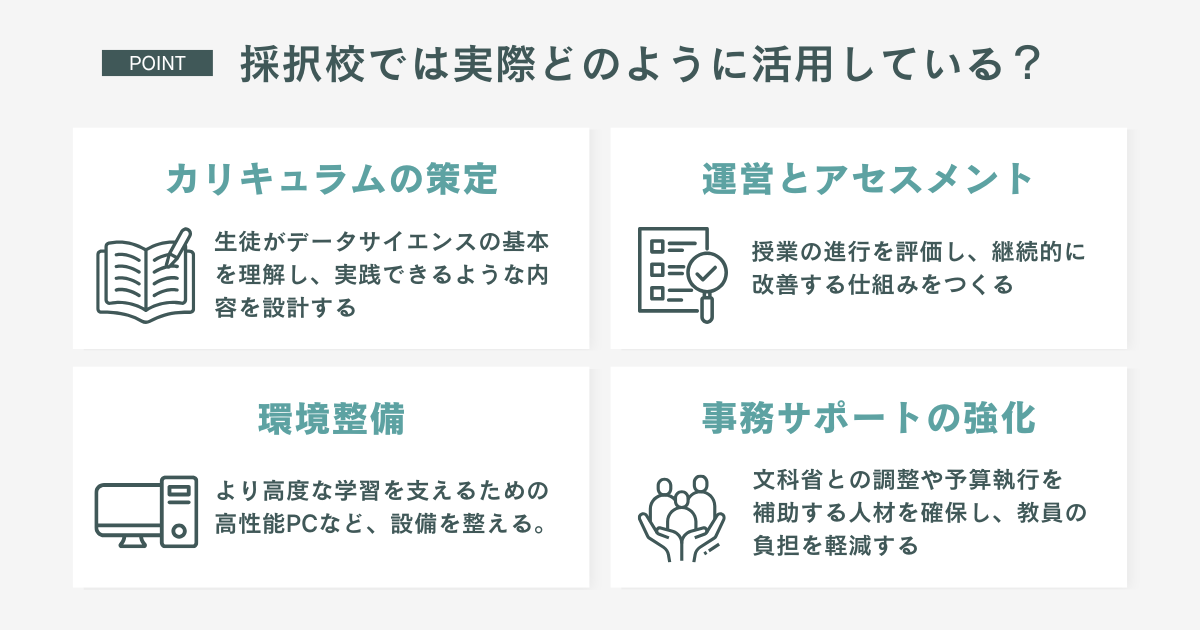

DXハイスクールの事業は、情報Ⅱの授業の実施を通じて生徒たちにデジタル技術やデータサイエンスに対する興味を刺激し、自ら遂行していくマインドを育むことだと私は捉えています。しかし、本質的には授業の実施だけでなく、カリキュラムを作り、実装し、さらにアセスメントの仕組みまで整えること、これが主な目的です。その上で、授業に必要なハイスペックなデジタル機器などの環境整備も重要です。また、この事業に関わる事務的な業務を教員がかけ持つことは非常に困難ですので、別途人材を雇用するための人件費にも割り当てる必要があります。

DXハイスクール成功のための4つのポイント

菅:

せっかくDXハイスクールで予算を獲得しても、パソコンを購入して満足、では十分な教育効果は得られませんよね。授業運営の中で「次に何をすればよいか」が明確になるような支援を、私たちも引き続き目指していきたいと思います。

自分たちの手で「ものづくり」が出来る人へ

真下校長:

現在、カリキュラム開発の過程で重要視しているのは、生徒たちが学習内容を俯瞰できる仕組みを作ることです。授業の進行を明確にし、項目が示されていて、今自分がどのレベルにいるのかを常に把握できるようにしています。

年に一度実施している「データサイエンス特別授業 *2」の中で、データサイエンスの仕組みというのは、それを使う目的に対し、どのような仕組みが活用できるか、その過程をどのように具体化し進めていくのか、その大切さを教えていただきました。子どもたちには、具体的に推進していく力そのものを見に付けてもらいたいと思っています。

さらには「ものづくり」ができたら最高ですね。それは物理的なものでもいいですし、企画やサービスなど、さまざまな実現の形があると思います。理論や理屈だけ理解するのではなく、好奇心を持ち、「もの」を作れる人になってほしいと生徒たちに伝えています。

菅:

よくあるデータサイエンスの授業では、課題を決めてデータを集めて解析して、レポートにまとめて終わってしまうことが多いです。しかし、そこに実際の「ものづくり」が加わると、もう一歩踏み込んだビジネスの流れを仮体験できて、学びの面白さがぐっと深まります。

過去には昭和女子の生徒さんたちと化粧品のパッケージデザインを考案する特別授業も実施しましたね。将来的には学校発のプロダクトやサービスが生まれ、それを世の中へ届けるような流れがつくれたら素敵だなあと、密かに野望を抱いています。

真下校長:

文化祭での出来事ですが、生徒主体でものづくりをやろう!というグループができて、シルクスクリーンでオリジナルパーカーを制作したんです。その時、他の教員に「校長先生が “ものを作れるようになりましょう” って言ってたので、私たちはものを作るんです!」と言っていたそうで、それがとても嬉しかったです。

制作後にはアンケートを取って、どのデザインが人気か、その理由は何か、といった分析にもつなげられます。そういった視点で生まれる「ものづくり」を今後も大事にしていきたいです。

DXハイスクール授業のはじめのテーマとして、まずは調査分析を中心に進めていく予定です。市場調査を行う際に大変重要な位置づけになるアンケート調査や、収集データの可視化を行うBIツールの操作なども行えるようになってほしいと考えています。将来的には、生まれたアイデアを実際の商品として開発するくらいの具体化まで体験できたら理想です。

菅:

もう一つカリキュラムづくりで重視してるのが、必ずデータ解析を行うという点です。そのためにはコンピューターが欠かせませんし、数学的な理論の理解も必要です。A案 B 案どちらがいいですか?という問いに対し、データサイエンティストは仮説を設定し、データを取得して検証し、意思決定につなげる。こうした数理統計・データサイエンスを用いた解析を学んでもらいたいなと思っています。

真下校長:

このデータサイエンスの授業を通じて、生徒たちがなかなか経験できなかったことに挑戦できるチャンスだなと感じています。

女性の学びを支援すること

菅:

女性の学びを支援するというテーマについて、先生のお考えをぜひお聞かせいただけますか?先生ご自身も女子校のご出身と伺いました。

真下校長:

はい、そうです。女子校には大きく分けて二つのタイプがあると思っています。一つは、失敗しないように慎重に学び、堅実に生きる力を育てる学校。もう一つは、挑戦し、失敗を恐れず、そこから学んで成長していくことを重視する学校です。

私は、後者のスタイルを目指しています。創造的に物事を考えたり、新しいことに挑戦したりする機会がなければ、生徒たちの可能性を広げることはできません。今の時代において女子校が存在する意義は、女性がどんどん挑戦し、自分の力を信じ、成長していく場を提供することだと思っています。

菅:

なるほど。「挑戦し、成長する女子校」というビジョンがとてもはっきりしていますね。

真下校長:

そうですね。「アンビシャス」という言葉がありますが、私はそれを「大志」という意味ではなく、「野心」として捉えています。生徒たちには、自分の可能性に制限をかけず、どんどん挑戦してほしい。そのための環境を整えるのが、私たち大人の役目だと思います。

野心を持って挑戦する機会を得られるような力を、生徒たちにつけていきたいんです。そうやって主体的に生きる女性の姿は、きっと将来、次の世代の子どもたちにも受け継がれていくはずです。

反対に、自分の力を十分に発揮できない経験ばかりだと、子どもを育てるときにも、つい遠慮したり、ためらってしまうことがあるかもしれません。だからこそ、「まずは何でもやってみましょう!」という姿勢を大切にしています。

文化祭でチャレンジした生徒たちに伝えたのは、「失敗こそが次へのステップになる」ということです。来場者に「上手にできたわね」と言ってもらうことがゴールではなく、うまくいかなかったことが何だったのかを自分たちで考え、それを次の代にどう引き継いでいくのかを考えることに意味があるんだよ、と話しました。

菅:

確かに、見た目がきれいに整っているだけでは、本当の意味での学びにはつながりませんね。

真下校長:

そうなんです。テストと同じですよね。満点のテストって、成績としては意味があるかもしれませんが、学びにとってはあまり意味がない。テストは、うまくいかなかったところを見つけるためにあるものです。どこで間違えたのかを見つけ、そこからどう成長するかが大切です。

でも、日本ではいまだに「女の子にはかわいそうな思いをさせたくない」というバイアスが根強くあります。でも、それではいけないと思うんです。いずれは自分の足で立ち、自分の人生を歩まなければならないときが来ます。その時に自ら課題を乗り越える力を持っていなければ、本当の意味での自立にはつながりません。だからこそ、女性たちがどんどん学び、しっかりと力をつけることが必要なんです。

菅:

卒業生の中から、これからたくさんのロールモデルが生まれていくのが楽しみですね。

一生学び続ける、成長とチャレンジ

スタッフ:

学校ホームページの校長挨拶を拝見しましたが、「一生を学び続ける人になる」という言葉が印象的でした。実は当社のフィロソフィーにも、菅が記した「成長とチャレンジをやめない」という言葉があり、お考えが共通しているなと思いました。

真下校長:

そうですよ!だって、成長するのって面白いじゃないですか。「昨日の自分より、結構すごいな!」って日々思えるのは、とても楽しいことです。

菅:

その点では、先生のように若い生徒さんと日々接しておられるお立場は本当にうらやましいです。生徒たちの発想から「こんなこと考えてるの?」「これ、ちょっと私も勉強してみよう!」ということが、きっと日常に溢れていますよね。とても刺激的な環境だと思います。

真下校長:

本当にそうです。校長室のドアは常に開けていて、「閉めてあったら秘密の仕事してるからダメですけど、開いてたらいつでもいらっしゃい」と言っています。そうすると、生徒たちが「ちょっと話を聞いてください」と来るんですよ。好きなことや推し活の話、進路の相談、いろいろな話をしに来てくれます。

教育は大変な仕事ですが、生徒の変化や成長を間近で見られるのは何にも代えがたい喜びです。 私、「変化率」を見るのが大好きなんです。何か新しいことを仕掛けると、学校の教育システムの中でどんどん変化が生まれる。その瞬間がとても嬉しいんです。

たとえば、データサイエンスの授業にしても、すべての生徒がその内容を完全に理解できるかはわかりません。でも、一度やったことがある、なんとなく知っている、というだけでも意味がある。その中から深掘りする子が出てくるかもしれないし、「全く知りません」という状態ではなく、「あ、それ知ってる!」というレベルにまでは持っていける。やはり、知らないままでいては次のステップにつながりません。だからこそ、知ること、経験することが大切です。

信念を胸に、伝え続ける

スタッフ:

お二人の今後の展望をお聞かせいただけますでしょうか。

真下校長:

私がやるべきことは、「生物の面白さを伝えること」、そして「女の子だからと遠慮せず、もっともっと学んでいいんだよ」と伝え続けること。この 2つを伝えるためにずっと教師をやっています。

菅:

私自身は「自分の得意なことで世の中の役に立つ」ことを信条にしています。DXハイスクールの支援を通じて、単なるデジタル教育ではなく、生徒たちが主体的に学び、実社会で活躍できる力を身につけられるような環境づくりを、これからも進めていきたいと思います。

おわりに

今回のお話を通じて、学び続けることや挑戦することの大切さを改めて感じました。真下先生の「女の子だからと遠慮せず、もっと勉強したほうがいい」という言葉と、菅の「データサイエンス教育を通じて生徒の主体性を育みたい」という想いは、どちらも未来を生きる若い世代へ向けた温かいエールのように響きます。失敗を恐れず、まずはやってみること。その経験が、きっと私たちの可能性を広げてくれるのだと思います。

CONTACT

DXハイスクール支援サービスにご興味のある教育機関の方はお気軽にご相談ください。

学校ごとのニーズに合わせて、教材やオンライン研修、運営支援などのサービスを提供しています。

サービス詳細はこちらからご覧いただけます。